|

|

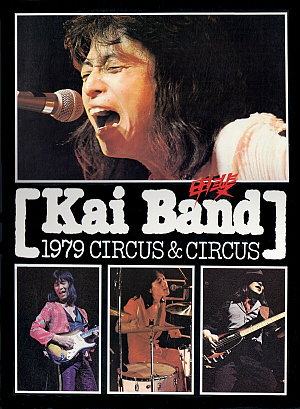

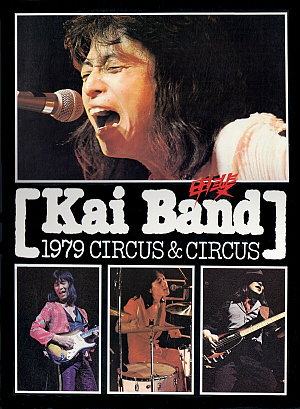

【1979】Kai Band CIRCUS & CIRCUS 1979 |

開くと日本地図に3月の群馬音楽センターから、12月の武道館までの全国津々浦々のツアーを示しています。

10月にはがスタジオ6作目となる「マイ・ジェネレーション」がリリースされるなど、バンドがイケイケ状態です。

見開きのページはのちに「安奈」のジャケットになるメンバーショットで、こうした見ると何だか新鮮です。

モノクロでのオンステージ・オフステージ写真がちりばめられており、バンドの生々しい姿が見られるのも貴重だと思います。

寄稿として亀和田さんの「少女よ、輝かしい時を生きろ」が掲載されている。

当時のライヴを聴けば黄色い歓声が強いイメージがあるように、ファンの目立った所が女性だったという印象を表している内容だったが、そうしたファンが支えているバンドとの関係を短い文章で表現されている。

こういう文章が読めるのも当時のパンフレットの楽しみでもある。

また、甲斐のメッセージとして「主張」が記載されている。

1979年前半ツアーのパンフレットにもあったが、こちらも v当時の甲斐の生き様というか、ポリシーをよく反映している文章だと思う。

ぜひ、当時のライヴアルバムでも聞きながら読んで欲しい。

|

|

少女よ、輝かしい時を生きろ:亀和田武

|

「俺たちが、なぜ全国どんなところでも出かけてコンサー卜するか、わかるような気がするでしょ?」一甲斐よしひろが、こんなふうに語り出したのは、新潟県、上越市の小さな酒場だった。日時もつけ加えるなら、今年の6月23日深夜ということになる。

僕は、その何日か前に、5年近く続けたサラリーマン生活にピリオドを打ったところだった。新しい生活、というほど大それたものでは無論ないが、僕は、それのスタートに10日間程の小旅行をすることを計画していた。僕の"甲斐バンド狂い"を知っている友人の音楽評論家、征木高司が、甲斐バンドのツアーについて行ったら、という提案をした時、なぜ、こんな素適なアイデアが今まで浮かばなかったのだろうと思いながら、僕は、すぐにそれを実行に移したのだった。

6月21日から3日間、新潟市、長岡市、上越市と続く“新潟県内ツアー”が、僕の小旅行のスケジュールに組み込まれた。それで結果はどうだった−−−そう聞かれたら、答は決っている。大満足さ!自分が、これが最高と熱を上げているロック・バンドと一緒にツアーをする−−−考えてみりゃあ、世の中にこんな贅沢なことって、他にそうないんじゃないだろうか。

どの町でも、コンサートは盛り上がった。入口10万前後の町の公会堂が、2,000人もの観衆で埋まる−−−これは、本当に凄いことだと思う。「きんぽうげ」で幕があき、次が「からくり」、そして、「俺たちも、目一杯やるから、皆、感じたら、

手前のルールでスタンデイング・オペイションして、それを表してほしい」という甲斐よしひろのアピールが続き、そして、最後の「HERO」の頃には全員が総立ちになって拍手をしてーーーどの会場でもコンサートはこんなふうに展開した。でも、どんな会場でも、小さいけれど<ドラマ>はいつもあった。たとえば---コンサートは後半、「氷のくちびる」「ポップコーン」あたりから一挙に盛り上がり、チラホラと立ち上がる少女たちが現れる。まだ、ほとんどの客が座っている時、二人、三人で、あるいは一人で立ち上がって拍手始める少女たちの顔は美しい。どの顔も皆一様に、緊張感がキッと張り、ある決意が

漲められていることがみてとれる。ティーンエイジャーの生活=青春というものがバラ色だけのものであるとも、灰色一色のものとも僕は思わない。日常生活というものは、いつだって、どこだって、一色に染め分けられる種類のものでは決してないのだから。

だが、コンサート会場で、一心にステージを視つめながらスタンデイング・オペイションする少女たちと、そのバラ色に上気した頼を見ていると、ああ、この少女たちは、いま輝かしい時間を生きているのだな、ということが力強く確認されてくるのだ。僕が、この感想を告げた時、甲斐よしひろは、冒頭の言葉を告げたのだ。

少女たちは、あの感激を忘れはしまい。少女たちの魂を一瞬、尖光のように切り裂き、怖らくはそれ以降、彼女たちのく世界〉を視る眼を変えてしまうだろうような歌とミュージシャンの存在。甲斐バンドは確かに〈僕らの時代〉のHEROなのだ。

|

|

MESSAGE 主張 甲斐よしひろ

|

俺

俺は、決して新しい考えの持ち主なんかじゃない。基本的なものは普通の人と同じだと思うよ。ただ、ほんの少しのところで先を生きようとしているか、成功したいと思っているからじゃない?考えが新しいとか古いというよりも、現在の自分のやっていることが好きかどうか、ということのほうが、大事だと思う。そして、これから生きるように思っている手段とね。これはサラリーマンだって、小説家だって一緒だよ。俺は、たまたまそれが、ミュージシャンだったってこと。俺音楽大好きだし、ステージに立つことも、レコーディングも、そして何よりも、歌うことが大好きなんだ。

歌

おれ達が本気でなかったことなんか一度もない。いつだって本音をさらして歌ってきた。歌は俺の証になっている。愛する人がいないと歌もかえってこない。愛が、血が、汗が、挫折が・・・希望を含めて、”明日こそ”というのが、俺の歌なんだ。

コンサート

苦しい時期、たった150人の脚しかいなかったときもあったけれど、たとえそれが1人きりになるときがあっても、精いっぱいオレたち自身をぶつけていくんだ、という気持ちを心の支えにしていたんだ。だから今日のオレたちがあるのも、苦しい時期に拍手を送ってくれた人たちのおかげだと思う。

今こそ

オレ、今こそROCKの時代だと思うんだ。転がり続けるときだと思うんだ。転がり続ければコケがつかない。々ところにじっとしているんじゃなくて、今こそ音楽でからだを動かすときだと思うわけ。からだにコケがつかないようにね。ごきげんなROCKのやりかた、オレ見せたいね。ステージでやりたいね。ガードマンに囲まれてやるROCKなんて、にせものさ。いたずらに興奮のうずをまきおこすんじゃなくて、客とステージとの間に自分たちのルールを作って、本物のROCKやりたいね。

想い

アマチュア時代から、いや生まれてから今まで、いろんなヤツが俺のためにつくしてくれた。初めてのステージに集まってくれた900人の観客、俺に期待をかけてくれた人、当時の恋人・・・いっぱいいる。俺は、その人たちの想いを、全部背負って生きている。生きていかなきゃいけないんだって思ってる。それは誰かに負けたくない。なっていう意地みたいなものじゃない。想いなんだよね。

燃焼

客とアーティストがわかり合うというのは、手をつないでまた会いましょうなんて云う代物じゃない。オレたちの燃焼が客の燃焼をどこまで越えられるかという戦い。そして聴衆の側にある”一体感”を、どこで一度断ち切るかというスリル。それが聴衆を引きずっていく。

発展

俺たちは一発の大ヒットが出た・・・という余韻だけで5年、生きるようなバンドにはなりたくないわけよ。俺達にはスタッフもいるし、そのスタッフにもメンバーにも家族がいるから、常に堂々と発展していかなきゃいけないと思うんだ、ヒットがあってもなくても胸を張ってね。今のスタッフが最高だと思うのは、みんな自分でやらなきゃいけないことを、それぞれよく知ってて、一生懸命、前に向かって生きてるということね・・・それがあるから俺達は一緒にツアーをやっていけるんだよね。

|

|

|